2017年05月22日15:10

争わない徳≫

カテゴリー │仏教・禅思想

すぐれた武将は猛々しくない。すぐれた戦士は怒りに任せない。 うまく敵に勝つ者は敵とまともにぶつからない。うまく人を使う者は、彼らにへりくだる。これを争わない徳といい、これを人の能力を使うといい、これを天に匹敵するという。むかしからの最高の道理である。

水曜坐禅会で素読している「老子・68章」の言葉です。細かい解釈はさておき、今まで学んできた禅・仏教その他の教えから感じたところを自由にお話しています。

今回のキーワードは「争わない徳」です。真のリーダーは「争わない徳」にあり、争う相手がいないということです。

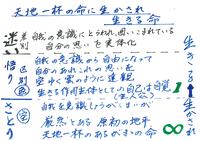

なぜなら、禅の至ろうとする境地は「天地と一体、万物と同根」と言われるように、自分と他者という分別意識がない無分別の智恵だからです。他者を認めても対立的に意識してとらわれることがない、つまり争うことがないということです。

臨済禅は、「喝雷・棒雨」というように結構荒っぽい家風ですが、仏法における真剣勝負であって、争いの対立的な意識ではないさらりとしたものです。

世間でリーダーシップをとろうとする人は、自分が先頭きって旗をふり、皆を随わせようとする傾向があるし、時と場合によっては必要なことでしょう。しかし、「俺が」という自分へのとらわれがある限り、いかに方向性が正しくても、心から承服してついていこうとする人は少ないでしょう。つまり真のリーダーは、無私の「争わない徳」から、ひとり一人を大切に思いサポートできる人です。

経営学の泰斗ドラッガーのリーダーシップ論に「リーダーの典型は日本の明治維新の志士たちにある」と書いてあって成る程と思ったことがあります。

明治維新の志士たちの多くは、「無私」の精神で命を投げ出して日本のために働いたわけですから。

グローバル化の進む現代社会において求められるリーダーシップは、旧来の日本の縦社会を前提とするトップダウン型から、対話を中心とするボトムアップ型に移行していくだろうと言われています。組織の実情によって、求められるリーダーシップも違ってくると思いますが、ハーバード・ビジネス・レビュー(2009年2月号)に『未来のリーダーシップ』と題して、リンダA・ヒル教授が「背後から指揮するリーダーシップ」を提唱していて面白いなと感じました。

基本にあるコンセプトは“I am because we are”です。

私流に訳すると「みんなのお陰で私はある」。

先頭をきって旗をふるのではなく、お陰さまの感謝の気持ちをベースに羊飼いのように背後から指揮するリーダーです。いちばん機転の利く羊を先頭に立たせておいて、自分は背後にあって目立たないわけです。

争わない徳といい、これを人の能力を使うといい、これを天に匹敵するという。

2千年以上前の老子の言葉と未来のリーダーシップ論が符号していて面白いと感じました。

「争わない徳」は「あるがままにあり、成るべくして成っていく」無私の場の徳(潜在的可能性)に随順していくのですから、「天に匹敵する」神仏に嘉せられる働きとなるのでしょう。

水曜坐禅会で素読している「老子・68章」の言葉です。細かい解釈はさておき、今まで学んできた禅・仏教その他の教えから感じたところを自由にお話しています。

今回のキーワードは「争わない徳」です。真のリーダーは「争わない徳」にあり、争う相手がいないということです。

なぜなら、禅の至ろうとする境地は「天地と一体、万物と同根」と言われるように、自分と他者という分別意識がない無分別の智恵だからです。他者を認めても対立的に意識してとらわれることがない、つまり争うことがないということです。

臨済禅は、「喝雷・棒雨」というように結構荒っぽい家風ですが、仏法における真剣勝負であって、争いの対立的な意識ではないさらりとしたものです。

世間でリーダーシップをとろうとする人は、自分が先頭きって旗をふり、皆を随わせようとする傾向があるし、時と場合によっては必要なことでしょう。しかし、「俺が」という自分へのとらわれがある限り、いかに方向性が正しくても、心から承服してついていこうとする人は少ないでしょう。つまり真のリーダーは、無私の「争わない徳」から、ひとり一人を大切に思いサポートできる人です。

経営学の泰斗ドラッガーのリーダーシップ論に「リーダーの典型は日本の明治維新の志士たちにある」と書いてあって成る程と思ったことがあります。

明治維新の志士たちの多くは、「無私」の精神で命を投げ出して日本のために働いたわけですから。

グローバル化の進む現代社会において求められるリーダーシップは、旧来の日本の縦社会を前提とするトップダウン型から、対話を中心とするボトムアップ型に移行していくだろうと言われています。組織の実情によって、求められるリーダーシップも違ってくると思いますが、ハーバード・ビジネス・レビュー(2009年2月号)に『未来のリーダーシップ』と題して、リンダA・ヒル教授が「背後から指揮するリーダーシップ」を提唱していて面白いなと感じました。

基本にあるコンセプトは“I am because we are”です。

私流に訳すると「みんなのお陰で私はある」。

先頭をきって旗をふるのではなく、お陰さまの感謝の気持ちをベースに羊飼いのように背後から指揮するリーダーです。いちばん機転の利く羊を先頭に立たせておいて、自分は背後にあって目立たないわけです。

争わない徳といい、これを人の能力を使うといい、これを天に匹敵するという。

2千年以上前の老子の言葉と未来のリーダーシップ論が符号していて面白いと感じました。

「争わない徳」は「あるがままにあり、成るべくして成っていく」無私の場の徳(潜在的可能性)に随順していくのですから、「天に匹敵する」神仏に嘉せられる働きとなるのでしょう。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。